Studio Vitamine, agence web à La Rochelle attache une grande importance à la veille technologique et créative. Être force de proposition pour nos clients, c’est avant tout comprendre les évolutions du design web, de l’UI et de l’UX. Chaque année, notre équipe explore les nouvelles tendances du secteur, qu’elles concernent les interfaces utilisateurs, l’expérience digitale, ou encore l’intelligence artificielle.

Dans cet article, nous partageons les grandes tendances UI pour 2026 : styles visuels émergents, nouvelles pratiques de conception, intégration de l’IA, mais aussi design durable. Une lecture essentielle pour tous les professionnels du numérique souhaitant anticiper les mutations du web et offrir à leurs utilisateurs des expériences toujours plus fluides, esthétiques et responsables.

Introduction – Tendances UI 2026

L’année 2026 s’annonce riche en innovations pour le design web (UI) et l’expérience utilisateur (UX). Les sites et applications adopteront des approches à la fois plus audacieuses visuellement, plus inclusives pour les utilisateurs, plus intelligentes grâce à l’IA, et plus responsables sur le plan environnemental. Dans cet article, nous passons en revue les grandes tendances émergentes en matière d’interface utilisateur (UI) et d’expérience utilisateur (UX) pour 2026, illustrées d’exemples. Marketing managers, designers et dirigeants y trouveront un panorama pour anticiper les évolutions majeures du design web.

Le style “punk” ne convient pas pour tout 🤷🏻♂️

Le brutalisme web fait son retour en 2026 : un style volontairement « imparfait » aux couleurs criardes et compositions chaotiques, utilisé par les designers pour se démarquer des interfaces trop lisses générées par l’IA. Un parti pris audacieux, idéal pour les sites créatifs cherchant à affirmer une forte identité visuelle.

Tendances visuelles

Les styles visuels du web en 2026 oscillent entre deux pôles : d’un côté, la recherche de l’audace et de l’originalité (couleurs vives, compositions asymétriques, esthétiques rétro) et de l’autre, une simplicité maîtrisée (minimalisme épuré, interfaces sombres et lisibles). Ces orientations, en apparence opposées, répondent à un même objectif : créer des expériences marquantes tout en facilitant la compréhension de l’utilisateur.

L’anti-design ou le design punk

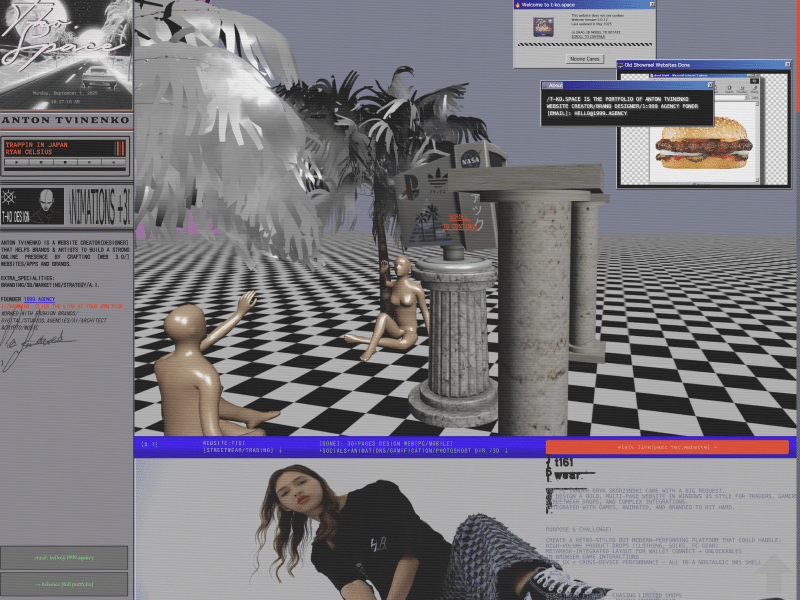

Retour du brutalisme et du design “anti-design” : Face à l’uniformisation des interfaces « parfaites » (souvent générées ou inspirées par l’IA), de nombreux designers opèrent un retour à des styles rétro ou volontairement « laids » pour se démarquer. Le brutalisme web avec ses grilles visibles, typographies massives et compositions chaotiques revient sur le devant de la scène. Cette approche anti-design 2.0 assume des choix déroutants : couleurs criardes, textes qui se chevauchent, éléments oversize… le tout de manière intentionnelle. L’idée est de briser les règles esthétiques pour attirer l’attention dans un océan de sites trop uniformes. Attention cependant : ce style “punk” ne convient pas à tout (un site bancaire évitera sans doute les polices farfelues et boutons bancals 😀), mais sur un portfolio créatif il peut faire mouche en affirmant une identité unique.

Exemple d’esthétique rétro/brutaliste en 2026 : un design web qui assume l’asymétrie, les références 90’s et une certaine laideur voulue pour se différencier. Visitez le site

Couleurs vives

Couleurs vives et designs audacieux : Après des années de palettes sobres (tons neutres, modes sombres), on assiste à un retour de la couleur. Les designers semblent prêts à monter le volume chromatique : on prévoit une recrudescence de dégradés éclatants, de teintes franches et saturées assumées. (déjà présents en 2025 mais qui risque de s’accentuer). Cet engouement pour les couleurs audacieuses apporte de la chaleur humaine face à des interfaces potentiellement trop froides ou générées automatiquement. Par exemple, des sites autrefois tout en beige et gris adoptent désormais des couleurs identitaires fortes, quitte à surprendre l’utilisateur, une façon de marquer les esprits et de se distinguer visuellement.

Black & White

En parallèle, le dark mode continue de gagner du terrain pour son aspect élégant et le confort visuel qu’il apporte en faible luminosité. On voit aussi émerger davantage de designs en noir et blanc intégral, misant sur le contraste maximal et la sobriété, tendance qui pourrait se développer en 2026. Ces choix chromatiques opposés (explosion de couleurs vs. monochromie) illustrent bien la diversité des approches visuelles du moment.

Typographies

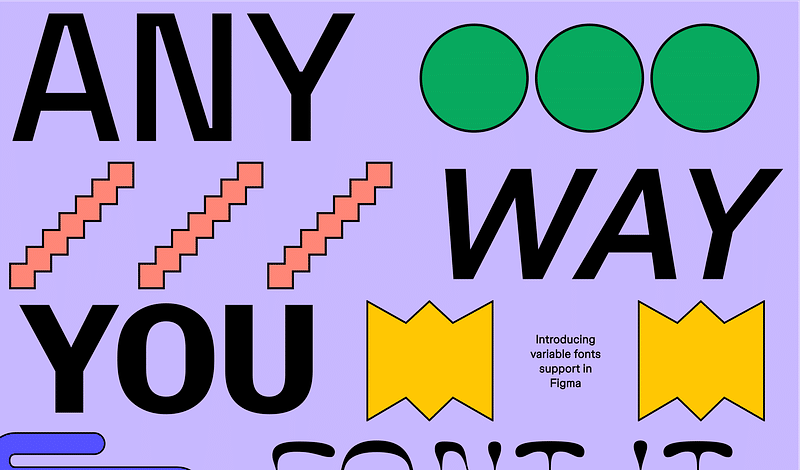

Typographies dynamiques et mises en page expressives : La typographie s’impose comme un élément central du design en 2026. Finie la typo figée : place aux polices variables et animées qui bougent au gré du défilement ou des interactions. Les textes deviennent vivants, par exemple une phrase d’en-tête dont le poids de fonte varie en temps réel ou des lettres qui s’étirent subtilement en réponse au curseur. L’enjeu n’est pas le gimmick technique, mais de transmettre une émotion ou un style en faisant de la typographie elle-même une expérience. Parallèlement, les mises en pages se font plus créatives et modulaires : on s’affranchit du carcan strict de la grille quand cela sert le propos. Des compositions en couches superposées, des éléments qui débordent ou se chevauchent peuvent apporter de la personnalité tout en guidant le regard. Cette expressivité visuelle reste toutefois équilibrée par les principes de lisibilité, l’art consiste à marier créativité et clarté. Le concept de fluidité typographique est aussi de mise : grâce aux variable fonts, le texte s’adapte fluide à toutes les tailles d’écran et aux préférences utilisateurs, améliorant à la fois l’esthétique et le confort de lecture.

Les micro-interactions

Micro-interactions raffinées : Les micro-interactions, ces petites animations discrètes qui répondent aux actions de l’utilisateur (hover, click, scroll) gagnent en maturité et en importance. En 2026, on parle de « micro-plaisir » (micro delight) : l’attention portée aux détails qui rendent l’interface vivante et agréable. Par exemple, un bouton qui rebondit légèrement lorsqu’on le presse, un formulaire dont les champs s’illuminent subtilement lors de la saisie, ou une icône qui se transforme en validant une action. Ces animations, aussi infimes soient-elles, contribuent à la personnalité du site et à la satisfaction d’usage. Surtout, elles sont désormais intégrées de manière responsable et accessible : on veille à ce qu’elles n’alourdissent pas l’expérience et qu’elles respectent les sensibilités (possibilité de réduire les animations pour les personnes sensibles au mouvement, etc.). Les bibliothèques d’animation modernes simplifient leur implémentation, rendant cette couche de raffinement accessible à tous les projets. En somme, les micro-interactions ne sont plus un luxe superficiel, ce sont des détails qui distinguent un site mémorable d’un site simplement fonctionnel.

Micro-interactions élégantes Un bouton qui rebondit légèrement lorsqu’on le presse, un formulaire dont les champs s’illuminent lors de la saisie, ou une icône qui se transforme en validant une action.

Effets interactifs

Défilement narratif et effets interactifs : Lié aux micro-interactions, le scroll (défilement) devient lui aussi un terrain d’innovation. On ne se contente plus d’une page qui déroule du contenu de manière linéaire : le scroll sert de dispositif narratif interactif. Les sites proposent des scroll stories où la progression dans la page déclenche des transitions fluides, des changements de mise en page ou des animations contextuelles. Par exemple, un site peut révéler étape par étape une illustration animée au fil du défilement, ou utiliser le scroll snapping pour faire passer l’utilisateur par des « diapositives » pleine page successives, comme les chapitres d’une histoire. L’objectif est de captiver l’attention de l’internaute en rendant la navigation plus ludique et immersive, sans toutefois le désorienter. Un défi est de s’assurer que ces effets restent fluides sur tous les dispositifs, ce qui paraît élégant sur un écran haut de gamme doit rester supportable sur un appareil moins puissant.

Immersion 3D

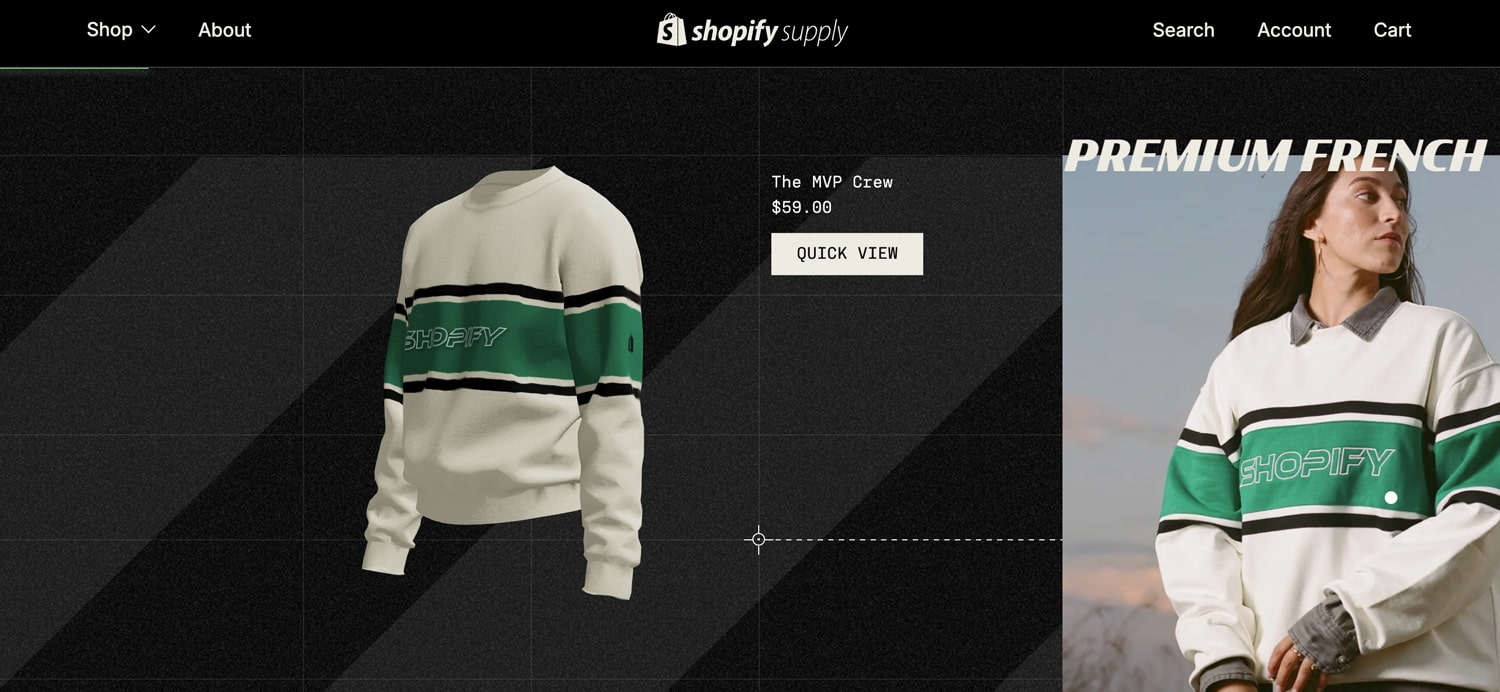

3D immersive et design spatial : L’interface web cesse d’être strictement plate. Grâce aux avancées technologiques et aux outils accessibles, la 3D s’invite dans les interfaces de manière plus aboutie. On voit apparaître des éléments en trois dimensions qui interagissent avec l’utilisateur, par exemple des cartes ou illustrations en 3D qui bougent au passage du curseur ou selon l’orientation du mobile. Des frameworks légers comme Spline ou Three.js facilitent l’intégration de scènes 3D interactives directement dans les sites. On est loin des simples logos rotatifs des années passées : la 3D sert désormais un propos, créant une profondeur réelle et une émotion plutôt que de la déco gratuite. L’essor de la réalité augmentée (AR) et l’arrivée de casques comme l’Apple Vision Pro rendent aussi la notion d’espace de plus en plus pertinente dans la conception : même sur écran classique, on adopte une pensée “spatiale” en envisageant l’interface comme un environnement à parcourir, pas juste une page plane. Cela se traduit par des designs qui jouent sur les profondeurs de champ, des effets de parallax marqués, ou des éléments qui se comportent comme des objets physiques. La clé du succès sera de maintenir des performances optimales, une expérience 3D saccadée ou trop lourde nuirait plus qu’un bon vieux design 2D épuré.

Exemple d’intégration 3D en web design : cette page e-commerce utilise un modèle 3D du produit que l’on peut manipuler, rendant l’expérience plus vivante et interactive.Voir l’exemple de site créér à l’aide de Shopify

Liquid style

Néo-skeuomorphisme et effets “verre” : Parmi les styles visuels de niche, on note la résurgence du neumorphisme (ou skeuomorphisme moderne) sous une forme assagie. Popularisé vers 2020 puis critiqué pour son manque d’accessibilité, le design « tout en relief doux » n’a pas totalement disparu : il a évolué vers un compromis appelé Soft UI. En 2026, on voit des interfaces qui reprennent la tactilité du neumorphisme, boutons moelleux, ombres douces donnant l’illusion d’objets physiques, tout en évitant ses écueils en termes de contraste et d’utilisabilité. Utilisé parcimonieusement, ce style apporte une profondeur subtile sans nuire à la clarté. De même, l’effet glassmorphism (surfaces translucides floutées rappelant du verre dépoli) continue d’être exploité, notamment dans des contextes où l’on veut superposer des calques d’information avec élégance. Lorsqu’il est appliqué de façon responsable, c’est-à-dire en maintenant un bon contraste pour le texte et en n’abusant pas du flou, le “verre numérique” permet d’ajouter du relief et une hiérarchie visuelle sans surcharger l’interface. Par exemple, l’iOS 26 d’Apple (Liquid or Glass effect) utilise des fonds floutés translucides dans ses menus sans compromettre la lisibilité du texte blanc sur ces surfaces semi-transparentes. En somme, ces tendances « esthétiques » montrent que même les effets de style controversés peuvent trouver une seconde vie une fois adaptés aux contraintes d’accessibilité.

Conclusion

En 2026, les tendances visuelles de l’UI misent sur l’audace et la personnalité. Entre retour du brutalisme, minimalisme expressif et intégration subtile de l’IA, le design s’émancipe des codes uniformes pour affirmer des identités fortes et singulières.